こんにちは。今日は最近の読書で学んだことについて、自身のアウトプットを兼ねて共有します。テーマはスキマ時間を活用した読書。「もっと読書をするための時間が欲しい」と思うことは多々あります。

しかし効率の良い読書をするためには、必ずしもまとまった時間はいらない。15分というスキマ時間で十分。むしろ15分区切りの読書こそ最も効率が良いそうです。忙しい方におススメしたい読書術を紹介します。

記憶に残らない読書は意味がない

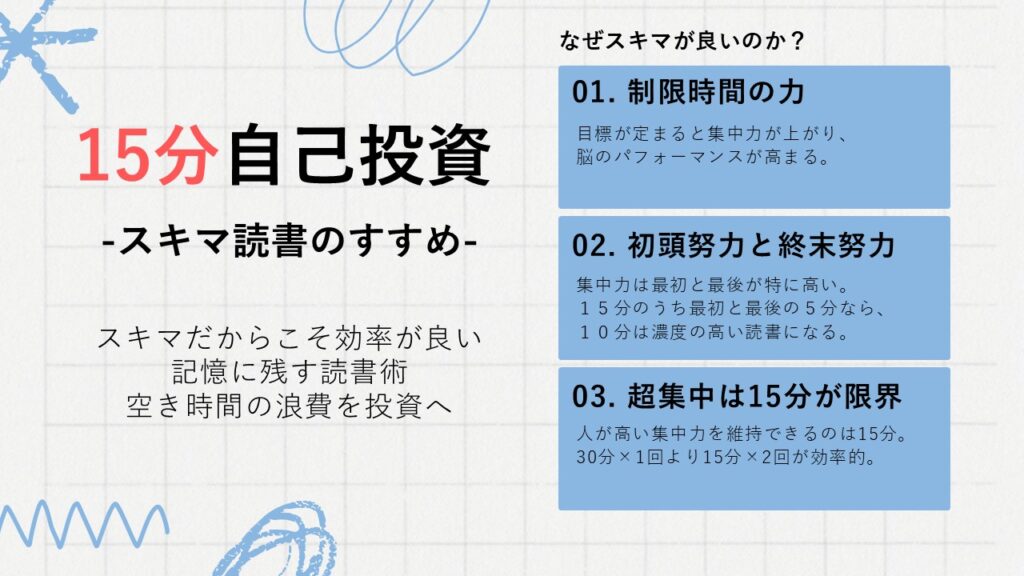

本を読んでも内容を思い出せない。私自身とてもよくあります。今、『読書脳 新版・読んだら忘れない読書術』を読んでいます。本の内容を記憶に残すためのキーワードは「アウトプット」と「スキマ時間」であると主張されていました。スキマ=短い時間だからこそ、インプットの質を高められるそうです。その3つ理由について紹介します。

1.制限時間の力

まず、スキマ時間は予定と予定の間の時間であると思います。というこは、スキマ時間は制限があるということです。この「制限時間がある」というのが非常に重要です。例えば、「時間内にここまで読もう」など目標を明確にすることができます。すると集中力が高まりインプットの質を向上させることができます。

2.初頭努力と終末努力

2つ目は初頭努力と終末努力の存在です。私はこの言葉を初めて聞きました。こちらは心理学の用語です。作業開始時と終了間際はパフォーマンスが向上すると科学的に認められているそうです。開始時と終了間際をそれぞれ5分とするとどうでしょう。15分のスキマ読書時間のうち、開始5分・終了5分の10分がハイパフォーマンスの時間になります。私はこの点すごく納得感がありました。

3.超集中は15分が限界

人の集中力の持続時間については諸説あります。最も集中できている状態は15分が限界だそうです。つまりスキマ時間の15分は、質で考えると最も区切りが良いと言えます。「今日は午前中時間があるから読書するぞ!」と意気込んでも、ずっと集中することは難しい。15分の細切れでも、1日に2回~3回その時間を見つけることが出来ると読書の効率が良いですね。

まとめ

読書はまとまった時間でするものではなく、スキマ時間をすべき理由が伝わったでしょうか。皆さん、スキマ時間はどのように過ごしていますか?私はついスマホを触ってしまいます。スクリーンタイムを確認すると1日に2~3時間操作していました。恐ろしい。もちろん必要な操作もありますが、その一部を読書に回せば自身の成長に繋げれられそうです。脱スマホします。

最後まで読んで頂きありがとうございました。